福島県浪江町大堀地区で、伝統の大堀相馬焼の作陶を再開した「陶吉郎窯」さんを訪ねて

約330年の歴史と伝統、東北地方有数の伝統工芸「大堀相馬焼(おおぼりそうまやき)」。1690年に、現在の福島県双葉郡浪江町大堀地区で始まったとされてます。「国の伝統的工芸品」に指定されています。

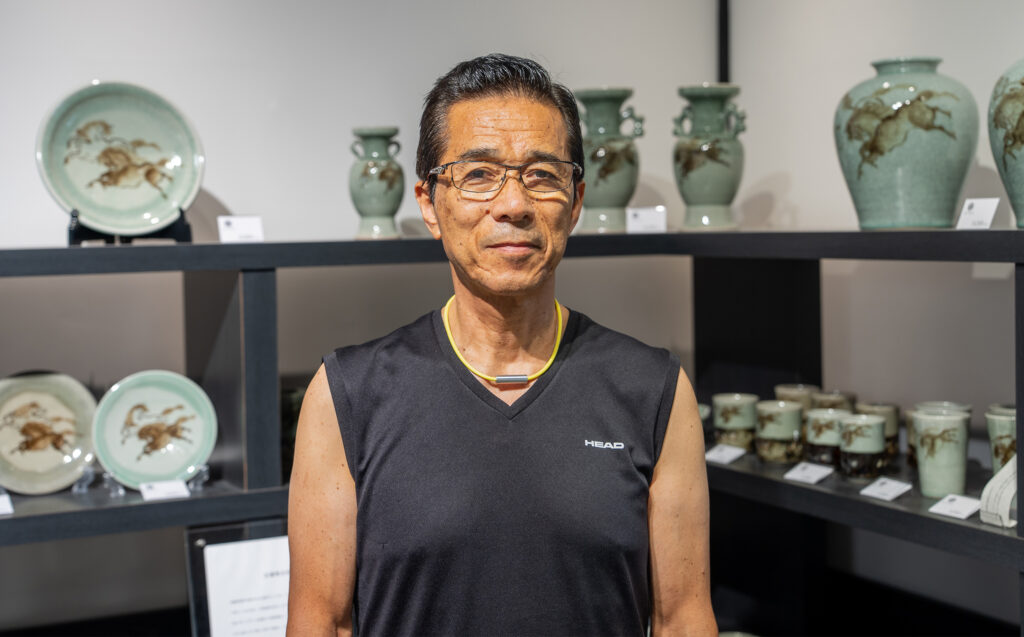

浪江町大堀地区に唯一帰還した窯元

2011年の東日本震災前には、20件ほどの大堀相馬焼の窯元がありました。しかし、震災とそれに伴う原発事故の影響で、全ての窯元は避難を余儀なくされ、あまりにも突然に大堀相馬焼は産地のすべてを失うことになりました。それから13年もの年月が経った2023年に帰宅困難区域がようやく解除。その翌年の2024年に、大堀地区へ唯一帰還し、大堀相馬焼の未来を照らすべく作陶を再開していた方がいます。「陶吉郎窯」の九代目窯主、近藤学氏です。

大堀相馬焼の特徴

大堀相馬焼といえば、独特な輝きを持つ「青ひび(青罅焼)」と左向きに失踪する躍動感のある「走り駒」、そして保温性の高い「二重構造」が有名です。二重構造は大堀相馬焼にしかない貴重な技法で、お湯が冷めにくく、かつ手で持っても熱くないという、大堀相馬焼が元々生活に溶け込んだ中で創意工夫して生まれた陶器であるということを物語っています。

伝統技術の継承と産地復活へ

近藤氏は「伝統産業というのは、そこの土地の名前が冠についている。だからこそ、大堀でやらないと大堀相馬焼は途絶えてしまう。その土地の材料を使い、そしてその土地の人々が携わっていかなければ伝承の継承は難しい。未来永劫、大堀相馬焼が生き残っていけるような礎や土台をどうしても作りたい」と語ります。そうした強い思いのもと、大堀地区に再び火を灯すべく、帰還することを決意されたそうです。

昨年オープンした展示販売場には、作品がずらりと並んでいます。撮影の許可をいただき、店内や近藤氏の作品を撮らせていただきました。

特に感銘を受けたのは「象嵌の技法」という、彫る・埋める・彫るという工程を、幾度となく繰り返す、膨大な時間と根気と手数のかかる装飾技法を用いて制作された作品です。まるで命が吹き込まれたような繊細な描写に、ただただ引きこまれ、ただただ見入ってしまい、自然と涙が溢れそうになるほど感動しました。

また、「陶胎(とうたい)漆器」という、会津漆器と大堀相馬焼がコラボレーションした作品にも、新たに取り組んでおられ、目を見張るような鮮やかな色合いが本当に素敵でした。

帰り際、自分プレゼントにおちょこと、お弟子さん制作されたというワンチャン型の箸置きを購入。このおちょこと箸置きを見るたびに、近藤氏が思い描く大堀相馬焼の明るい未来が見える気がします。

今回、浪江町で本当にすてきな方にお会いできたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

わたし自身は全く何の変哲もない人間ではありますが、それでも双葉町民として、町の未来に少しでも関わっていくことができたら、という思いを改めて強くすることができました。

ちなみに、震災前わたしは、窯元が並ぶ大堀地区の国道35号線をよく利用していたので、道路沿いの看板や窯元がなんとも雰囲気があり、とても好きでした。またいつの日か、この光景を見れる日を夢見て。

訪問日:2025年9月8日(月)

TRCPS Design

コメント